『世界歴史の旅 フランス・ロマネスク』(以下『フランス・ロマネスク』)に、オーヴェルニュの代表的なロマネスク建築である五つの教会に加えて、前日訪れたラヴォデュのサンタンドレ修道院教会やブリウドのサンジュリアン聖堂の位置関係が分かる地図があった。

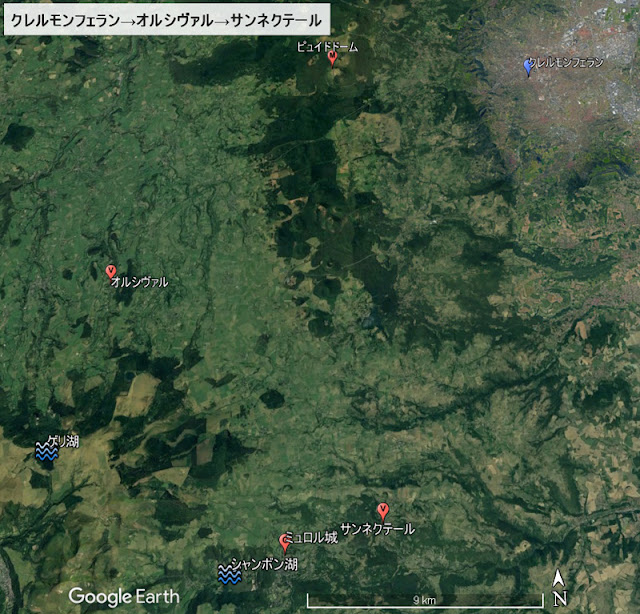

本日はクレルモンフェランを出発して、まずオルシヴァル、サンネクテールの教会を見学し、クレルモンフェランに戻って二つの教会を見学する。

遠くにもっと雪を被ったシェーヌデピュイ Chaine des Puys 火山群が遠くに見えてきた。

ということはなく、その先で町の中へ

ほぼ正面から。歩いている人のレベルは教会の構造からいうと、クリプトにあたる。

饗庭氏はラヴォデュのサンタンドレ教会のキリスト磔刑図の描かれた十字交差部手前上の壁面を「勝利のアーチ」とされているが、このダイヤフラム・アーチが、連続アーチによる開口部のない壁面に変化したものとも思える。

右側面

クリプトは広く、ミサが行われるのかと思うくらい椅子が並んでいた。

クリプトの中心部

上階は内陣があり、天井をドームにするわけにはいかないので、四つのアーチに囲まれた部分は平ら。

ステンドグラスから光が入って円柱を青く染めている。

地上階に戻って十字交差部から南翼廊

|

| オーヴェルニュ地方のロマネスク教会所在地 『世界歴史の旅 フランス・ロマネスク』より |

本日はクレルモンフェランを出発して、まずオルシヴァル、サンネクテールの教会を見学し、クレルモンフェランに戻って二つの教会を見学する。

本日は最初にオルシヴァルのノートルダム聖堂へ。

その後ピュイドドーム山は見るだけで通り過ぎていき、

遠くにもっと雪を被ったシェーヌデピュイ Chaine des Puys 火山群が遠くに見えてきた。

『フランス・ロマネスク』は、オルシヴァルは、ドール山とドーム山の間の谷間にある小さな村のなかにあるという。

え~、通り過ぎるの~

オルシヴァルの町

|

| オルシヴァルの町 Google Map より |

平面図

『フランス・ロマネスク』は、この地方の建築は、ブルゴーニュ地方ほど壮大でもなく、細かな装飾も与えられていない。周歩回廊、放射状祭室のある内陣をもち、その下に地下墳墓(クリプト)を有する。身廊の区画のない、半円形穹窿であり、翼廊の交叉部には、四隅に扇状アーチをもって、円蓋を支え、その上に八角形の鐘楼がある。

一つの教会はおそらく一つの建築組合がおこない、その期間も短かった。おそらく各自がさまざまな独自の要求を出さなかったためでもあろう。たとえば身廊壁にしてもいずこも同じ2 層の形態である。

オルシヴァルは12世紀のごく初期という。

扇状アーチは正方形の四隅につくるトロンプ(スキンチ)のことだろう。

オルシヴァルのノートルダム聖堂 Basilique Notre-Dame d'Orcival に到着。後陣の放射状祭室と北翼廊、その間の小さな小祭室

オルシヴァルの町は、狭い平地に南北にひろがっている。

今回の旅ではほとんどの教会を後陣から見てきた。そして西ファサードを見ない教会もあった。今回もそうなる前に西ファサードを見ておきたい。

フランス・ロマネスク散策 Balade dans l'Art Roman en Franceのイソワール(以下『ロマネスク散策』)は、鐘楼は各面に2つ一組の開口部がある2層からなり、トランセプトに沿ってのびるマシフ・バーロンの上に聳える。このマシフ・バーロンは、オーヴェルニュ・ロマネスクの教会堂が見せる、後陣の垂直に上昇していく特徴的なシルエットのカギであるという。

翼廊の上にあるのがマッシフ・バーロン。今回の旅で初めて見た。

後陣はブリウドのサンジュリアン聖堂と比べると高さがないが、色石を使ったた壁面の装飾などは共通する。

オーヴェルニュ地方の五つの教会の中では、中程の大きさだが、後陣の重厚さからすると、小さな身廊の長さである。

翼廊のアーチの下にいろんな金具がかけてある。オルシヴァルの聖母に釈放を懇願した囚人が、願いがかなって手械足枷を取り付けて感謝を表したものだとか。

南翼廊から聖堂に入っていく。

身廊から内陣方面

十字交差部に身廊側に三つ、内陣側に二つの連続アーチがある。

北側廊から周歩廊方面

南側廊から周歩廊方面

柱と柱の上に造り出す半円の横断アーチの間に交差天井がある。横断アーチを受けるのはほぼアカンサス由来の葉文様

造りは南翼廊と同じで、少し馬蹄形アーチっぽい。

十字交差部左右の三つのアーチのあるダイヤフラム・アーチがあるのは南北の翼廊、上の三つのアーチのあるダイヤフラム・アーチは身廊側、下の二つのアーチのあるダイヤフラム・アーチは後陣側になっている。

『ロマネスク散策』は、ダイアフラム・アーチとは、石造ヴォールトや木造天井の下にある横断アーチのことで、上にスペースを仕切る小さな壁があるという。

身廊から西ファサード側

トリビューン(階上廊)にパイプオルガンがある。

また、『フランス・ロマネスク』は、円蓋のすえられた入隅迫持(トロンプ)まで22mの高さのせいか空間の与える印象は広やかであるという。

正方形の四隅にトロンプ(スキンチ)をつくって八角形にしているが、スキンチが√2よりも小さいために、正八角形になっていない。モスクやビザンティン教会を持ち出すまでもなく、コンクのサント・フォワ教会の十字交差部ではトロンプを用いて正八角形を導いているのだが。これもオーヴェルニュ地方のロマネスク教会の特徴かも。

饗庭孝男氏は、ダイヤフラム・アーチを「横断膜」という言葉で表している。アーチというよりも、ラヴォデュのよりも面積がある。

確かに身廊側から見上げて、馬蹄形 arc en fer à cheval になっている。

馬蹄形アーチは、一般にイスラーム建築の影響とされている。確かにロマネスク建築より以前のイベリア半島ではイスラーム建築やシナゴーグなどに馬蹄形アーチが見られるが、比較建築研究会のHorseshoe ahrch/馬蹄型アーチは、馬蹄形アーチはすでに帝政ローマ帝国時代には存在しており、幾つかの例を、紀元2世紀と3世紀以降のスペインの墓碑石板に、見ることができる。この様に、アラブ人が西側に馬蹄形アーチを持ち込んだ訳ではない。しかし、彼らが、8世紀以降にそれを広く採用しため、結果的に、それは彼らの建物の特徴を示すものの一つとなったという。

モサラベ美術の請来と解釈して良いのかな。

内陣の後方に聖母子像がある。

『フランス・ロマネスク』は、ここの聖母子像は祭壇の背後にある台座の上におかれている

という。

反対側から見ると金属製の柵が邪魔

同書は、この像はオーヴェルニュのなかの聖母子像のうち、唯一貴金属の飾りものをつけたものである。全身、金でおおわれ、肘掛け椅子の左右は、半円アーチのなかに柱までついている。幼な子イエス・キリストを正面におき、膝の上に乗せるニコポイア型のもので、面長のマリアは髪をとめる帯をし、被り物をつけている。目は大きく見開かれ、カタルーニア地方のあちこちで見た聖母子像をどこか思わせるところがあった。幼な子は本をもっているが、むろん福音書なのであろう。この像は、おそらくこの教会と同じころにつくられたに違いないという。

黒マリアと呼ばれる黒い聖母子像が多いオーヴェルニュで、何故ここだけこんな聖母子像がつくられたのだろう。

左側面

何故聖母子像の他の堂内を切り取らずにいるかというと、どういうわけか柱頭彫刻をほとんど写していなかったからだ。

右端下方にパルメット蔓草をアレンジしたような柱頭彫刻、透明なケースに見え隠れしている柱頭彫刻には人の姿がありそう。

クリプトへは内陣の両側の階段から行くことができる。

左側の階段を降りていくと、掃除する人がいたけれども通してくれた。

ステンドグラスから光が入って円柱を青く染めている。

半円ヴォールトの下に半円アーチの窓が二つ。その下には外に開かれてないが三つのアーチ列がある。左右のやや馬蹄形のアーチと、真ん中の三角のアーチ。三角のアーチはミトラ型と呼ばれている。ミトラ教とは関係なく、司教が典礼の時に被る冠の形に似ているから。

関連記事

参考サイト

「ヨーロッパ火山紀行」小山真人著(ちくま新書130,1997年10月20日発売)の第4章 フランス

参考文献

『世界歴史の旅 フランス・ロマネスク』 饗庭孝男 1999年 山川出版社

「The Treasures of Romanesque Auvergne」 Text :Noël Graveline Photographs: Francis Debaisieux Design Mireille Debaisieux 2010年 Édition DEBAISIEUX